Il problema: È dal Risorgimento che soffriamo di scarso senso dello Stato. La svolta: Con il fascismo si sviluppò l’occupazione partitica della società.

Il primato dell’ideologia ha minato le istituzioni

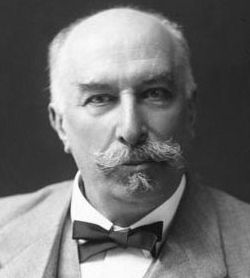

di Ernesto Galli della Loggia

ROMA – Che cosa vuol dire primato della politica? Vuol dire innanzi tutto una particolare disposizione delle classi dirigenti: la loro tendenza a nutrire una smisurata fiducia nella possibilità che i problemi siano manipolabili e risolubili secondo modi che sono nella libera disponibilità degli attori. Vuol dire che la politica, se non tutto, può perlomeno moltissimo, dal momento che è proprio della politica riuscire a conseguire il risultato prezioso della mobilitazione ma insieme anche della moltiplicazione delle risorse. Vuol dire, inoltre, un’ idea della politica come strumento capace di riuscire in ciò che a prima vista sembra impossibile grazie all’ intelligenza delle combinazioni, alla risolutezza dell’ iniziativa e del comando.

Da parte della società nel suo insieme, invece, primato della politica significa soprattutto la moltiplicazione delle attese nutrite nei confronti del potere, la convinzione che una decisione dall’ alto possa sempre moltissimo e che dunque è sempre meglio essere amico di chi si trova in alto. Il moderno primato della politica nella vita pubblica italiana nasce innanzi tutto dal Risorgimento. È la conseguenza del suo carattere di operazione essenzialmente politica – specie nella particolare declinazione di alta manipolazione diplomatica datale dal conte di Cavour – e naturalmente di operazione di straordinario successo. Con la sua natura non solo politicamente ma anche operativamente e vorrei dire antropologicamente, rivoluzionaria, il Risorgimento, inoltre, valse a introdurre tra tutti coloro che vi avevano preso parte un modo non troppo dissimile di pensare la sfera pubblica.

Un modo nel quale, per l’ appunto, la politica non solo avrà sempre un’ assoluta preminenza, ma assai spesso s’ intreccerà a una forte disposizione alla «rivoluzione». Naturalmente bisogna intendersi sulle parole: la «rivoluzione» italiana, infatti, non corrisponderà, se non in rari casi e nella mente di pochi, a un reale disegno di sovvertimento della società e degli ordini costituzionali. In modo diffuso essa sarà piuttosto una generale propensione all’ iniziativa dal basso, all’ intervento della piazza, al colpo di mano, manifestazione comunque di un rapporto con la legalità da parte di tutti gli attori che resta sempre malcerto, politicamente adattabile e contrattabile, perfino da parte di chi governa.

Si capisce come sia stato difficile, su queste basi, radicare nel Paese un saldo senso delle istituzioni, una forte cultura dello Stato. Non foss’ altro perché uno Stato, nato integralmente dalla politica e da una prassi orientata al rivoluzionarismo, non poteva che essere fisiologicamente esposto alla delegittimazione su base ideologico-politica da parte degli oppositori, destinata però a trasformarsi immediatamente, a propria volta, in una vera e propria delegittimazione istituzionale.

Nell’ Italia postrisorgimentale, insomma, istituzioni statali e orientamenti politici, proprio a causa della loro intima connessione originaria, vengono a trovarsi subito in uno stato di reciproca tensione, in cui i secondi appaiono comunque destinati costantemente a prevalere. Il grande uso che nel discorso pubblico italiano si comincia a fare quasi subito dopo l’ Unità del binomio «Paese reale-Paese legale» appare per l’ appunto, una manifestazione e insieme un effetto di questa tensione. Proprio da questi molteplici segmenti della società istituzionalmente esclusi dalla direzione dello Stato, cioè proprio dal «Paese reale» italiano, proverrà dopo l’ unificazione una forte spinta a un deciso ampliamento dell’ area della politicizzazione.

Sempre nel Risorgimento affonda le radici un ulteriore elemento dell’ equazione storica italiana destinato a produrre un ruolo strabordante della politica. Si tratta del ruolo degli intellettuali letterati. Come tutte le rivoluzioni nazionali, anche il Risorgimento vide questo tipo d’ intellettuali venire alla ribalta della scena pubblica in qualità non solo di anima e di mente della nazione, ma anche di sua coscienza politica. Ma a scrittori, poeti, saggisti, professori universitari, l’ Italia com’ era, e com’ era stata fatta, cominciò fin da subito a non piacere. La soluzione risorgimentale apparve subito difettosa e manchevole; la nuova classe dirigente meschina e troppo spesso di dubbia moralità; il nuovo Stato privo della consapevolezza dell’ alta missione per cui era nato.

È precisamente accanto, e spesso mischiato, a questo nuovo engagement di tono radicale degli intellettuali – esploso nell’ età giolittiana e accentuatosi in occasione della la Grande guerra – che vedono la luce le culture politiche del nostro Novecento: il nazionalismo e il fascismo, il socialismo riformista, il cattolicesimo politico d’ ispirazione sturziana, il marxismo comunistico gramsciano, il democratismo rivoluzionario alla Gobetti poi passato a Giustizia e Libertà e all’ azionismo. Sono le culture dei partiti che a partire dal 1918 domineranno tutto il secolo, si può dire fino alla fine della cosiddetta prima Repubblica. Le quali hanno tutte un denominatore comune: un fortissimo investimento sulla politica, sul potere del comando politico.

È una svolta di grande significato. Dopo la sua nascita all’ insegna della soluzione sabaudo-cavourriana, lo Stato italiano si era assestato in un involucro che in sostanza ripeteva il modello liberale continentale. Fino al 1914 noi imitiamo gli altri: per la Costituzione il Belgio, nella maggior parte dei casi la Francia, per altri la Germania. Con la guerra, invece, tutto cambia. L’ involucro imitativo liberale si rompe per fare spazio a una fortissima specificità nazionale. È come se tutti i vari fermenti che avevano animato la fase risorgimentale, ma che la soluzione «liberal-piemontese» aveva soffocato, tutti quegli antichi frammenti di cultura politica, dopo essersi mischiati ai materiali ideologici dei tempi nuovi, avessero modo di ritornare in superficie per formare, all’ insegna dell’ enfasi posta sulla politica, un’ Italia nuova, originalmente italiana.

In tutti le sue versioni la scommessa sulla politica del Novecento italiano ha peraltro, in sostanza, sempre un solo e medesimo oggetto: la modernità. Fare dell’ Italia un Paese finalmente moderno, emancipato economicamente, industrializzato, socialmente volto al futuro. Ma – ecco un ulteriore, decisivo, carattere comune – raggiungere la modernità facendo appello in un modo o nell’ altro alle energie popolari, variamente intese, ma sempre con l’ idea che ormai non possono che essere le masse, non più l’ individuo, l’ interlocutore obbligatorio di qualunque azione politica.

È su questo punto, mi sembra, che si registra la massima frattura rispetto al passato. Per le culture politiche del Novecento italiano l’ obiettivo del coinvolgimento delle masse significa, infatti, una critica diretta al Risorgimento e al suo esito statale. Caso abbastanza unico nel panorama europeo, le correnti politiche della modernità italiana nascono tutte da una premessa radicalmente polemica verso il modo in cui si è formato lo Stato nazionale.

Di certo non può essere considerato un caso se nell’ Europa occidentale proprio l’ Italia abbia fatto per prima l’ esperienza di una politicizzazione ideologica intensa e pervadente come quella avutasi con il fascismo. E con altrettanta intensità abbia fatto esperienza di un ruolo strabordante del partito nella sfera pubblica.

Per effetto del regime, grandi masse d’ italiani ebbero la sorte di vivere, riunite in una sola esperienza di forte impatto, la dimensione del partito e quella dell’ ideologia. Una simultaneità che non solo rafforzò enormemente il ruolo e l’ immagine della politica, ma valse a conferirle per l’ appunto quello stigma partitico destinato nella Penisola a restare così a lungo.

Si aggiunse la statizzazione della politica medesima: una tendenza generale del secolo, ma da noi resa più pronunciata dalla dittatura. Grazie a tale statizzazione, da un lato la politica cessò il suo antico carattere di parte e quindi di volontarietà per rientrare né più né meno nel catalogo degli obblighi civici, dall’ altro si stabilì un nesso ancora più stretto che in passato tra la politica e la possibilità di attingere alle risorse pubbliche. Risorse moltiplicate ulteriormente dall’ orientamento sociale del regime.

Oggi è a noi sempre più chiaro quanto ha pesato sulla nostra storia della seconda metà del Novecento il fatto che l’ Italia sia arrivata all’ appuntamento con la democrazia nel 1945 avendo immediatamente alle spalle questa massiccia dilatazione della sfera politico-pubblica operata dal fascismo. La Repubblica – costretta per ovvie ragioni a essere antifascista, cioè ad abbracciare una prospettiva che era anche immediatamente partitica – in tal modo ereditò, e anzi accentuò, l’ iperpoliticismo e il partitismo precedenti. E insieme ereditò ciò che a essi si accompagnava: soprattutto la debolezza dello Stato e di una cultura orientata all’ interesse generale e, al tempo stesso, l’ altrettanto cronica debolezza/assenza di classe dirigente.

È sempre nel modo d’ essere della politica, a me pare, che va cercato il motivo di queste due assenze costanti della nostra storia. Il ruolo strabordante della politica e il suo carattere di forte irritualità, infatti, hanno rappresentato il maggior ostacolo all’ idea e alla pratica di uno Stato inteso come insieme di procedure e di regole imparziali. Si è aggiunta poi a questa estrema politicizzazione la presenza abituale lungo tutto il nostro percorso unitario di passaggi più o meno traumatici da una fase politica all’ altra, l’ assenza di qualunque effettiva continuità, dunque la difficoltà che nell’ amministrazione e fuori si radicassero una tradizione, consuetudini sociali consolidate ed esclusive, istituti e ambiti riservati: insomma quanto serve a dar vita a una classe dirigente dotata di un ethos adeguato.

Il fatto si è che uno Stato e un’ amministrazione degni del nome e una vera classe dirigente possono formarsi ed esistere solo in una società dove la portata e il dominio della politica conoscono un limite reale. Solo se esiste una dimensione pubblica poggiante su valori e prassi non mutevoli. Solo alla condizione, mi spingo a dire, che esista e trovi legittimità socio-culturale, pur nel regno della democrazia, una prospettiva conservatrice: perché alla fine lo scopo sia di un’ amministrazione statale che di una classe dirigente è precisamente quello di conservare, di trasmettere, di tutelare, di confermare e consolidare.

Non è qui certo il caso di soffermarsi su ciò che hanno voluto dire per l’ Italia la Seconda guerra mondiale, la sconfitta, l’ armistizio dell’ 8 settembre, l’ occupazione straniera, la guerra civile. In una sola parola, si può dire che allora venne meno in larga misura il sentimento della nazione come forza collettiva e aggregante capace di modellare specifici aspetti dei comportamenti pubblici.

Al posto della nazione, travolta dagli eventi, la Repubblica, dunque, non potè contare che sui partiti. Con essi la politica era destinata a diventare la vera ossatura del nuovo regime, così come in un certo senso era già stato sotto il fascismo, ma stavolta non trovando più quegli elementi riequilibratori che almeno in parte, e soprattutto per le élites amministrative, erano state la nazione e la cultura degli interessi nazionali.

Lo spazio della politica venne in certo senso esteso e consacrato dalla stessa Costituzione. Sul carattere per l’ appunto politico-programmatico della nostra Carta costituzionale, proprio per ciò innervata di forti valori politico-ideologici, è difficile, mi pare, avere dubbi. E la situazione storica del dopoguerra, dominato dalla guerra fredda, contribuì non poco ad avvalorare l’ idea, propria della Costituzione, di una realtà integralmente permeata di politica. Inoltre, come ha notato il sociologo Alessandro Pizzorno, essa valse a conferire allo scontro politico un carattere accesamente gladiatorio sui valori, e quindi a dare alla politica una connotazione «alta» e nobile.

Tale nobilitazione, ha osservato sempre Pizzorno, è stata la premessa necessaria perché nella nostra vita pubblica si producessero due conseguenze importantissime. Da un lato la legittimazione su larga scala del controllo della politica sulla vita associativa e sulla vita economica; e dall’ altro la convinzione che la scelta politica si pone come determinante delle posizioni etiche delle persone. Non a caso è a tutt’ oggi esperienza comune, in Italia, che chi si riconosce in uno schieramento politico venga subito catalogato da coloro che si riconoscono nello schieramento politico avverso come appartenente a un mondo morale inferiore o, in alternativa, sospettato all’ istante di avere qualche interesse inconfessabile. Sta proprio qui la causa principale della perpetuazione di quel clima di divisione, d’ indifferenza verso ogni argomentazione ragionevole, di violenza verbale (e spesso non solo) che, ereditato dal fascismo, pervade tuttora la vita pubblica italiana.

È così, è anche così, che la politica ha stabilito il suo primato assoluto nell’ Italia contemporanea. E da qui nascono i prezzi che il Paese ha per ciò dovuto pagare: uno statalismo continuo e pronunciato, ma senza lo Stato; la permanente difficoltà/impossibilità di un assetto istituzionale di tipo liberaldemocratico e, viceversa, uno svolgimento storico nervoso, articolato in «regimi», ma proprio per questo privo di continuità, segnato da scosse repentine, rivolgimenti, mutamenti di scenari; e infine, legato a questi due appena detti, il prezzo rappresentato dalla sempre problematica – e mai realizzata – formazione di una autentica classe dirigente.

La contraddizione dell’ Italia contemporanea è che solo a questo modo essa è stata capace di conquistare la modernità, così come solo a questo modo sembra ancora oggi riuscire a stare in essa. Ma proprio in questo modo, però, la sua modernità ha sempre qualcosa d’ incompiuto, di precario, d’ incerto: è una modernità sempre in pericolo.

Ernesto Galli Della Loggia

Roma, 4 aprile 2011